「忘却曲線」って聞いたことありますか?

ドイツの心理学者、エビングハウスが1880年代に実験して導き出したグラフです。

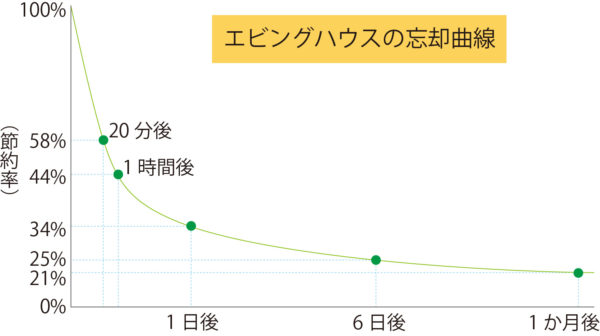

この忘却曲線、「時間の経過と記憶している割合」を表していると誤解されていることが多いんです。

この記事では、エビングハウスの忘却曲線が表していることと、

混同されがちな応用研究について調べました。

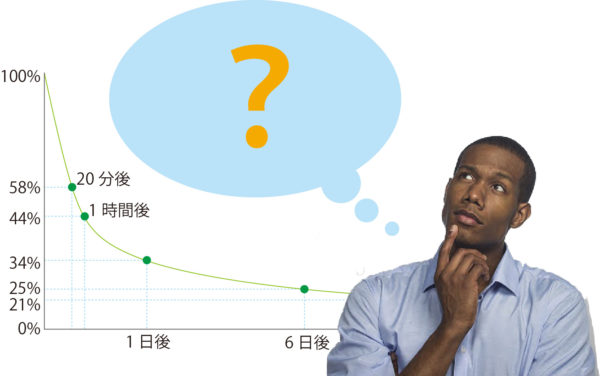

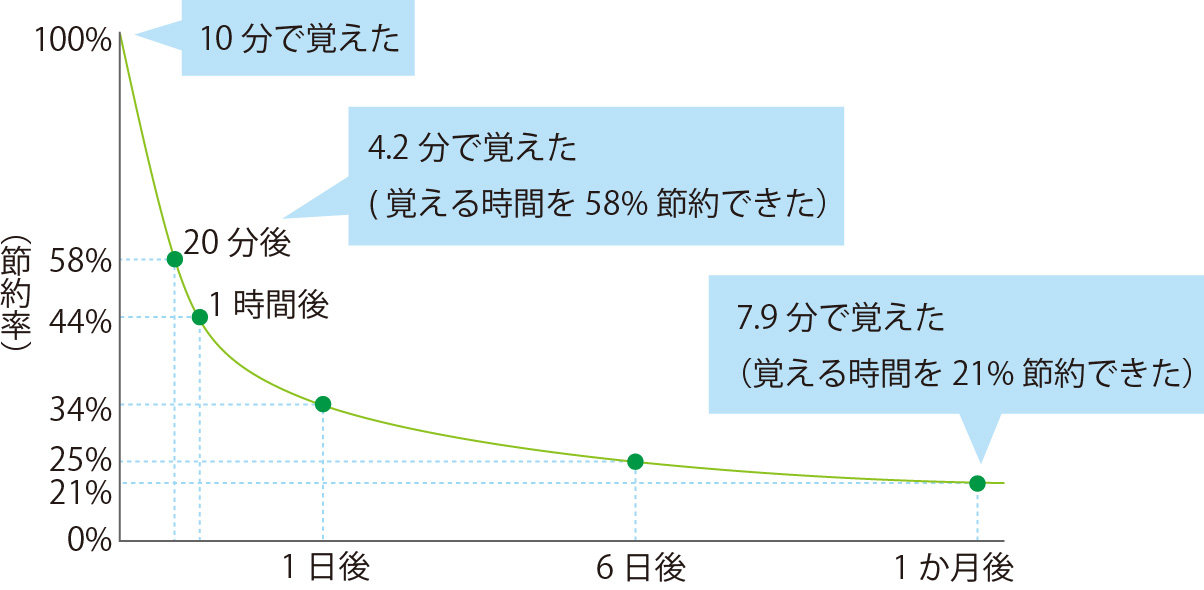

忘却曲線があらわしているのは「節約率」

エビングハウスの忘却曲線は

一度記憶した内容を、再度完全に記憶し直すときに、

「当初と比べてどのくらい時間を節約できたか?」

縦軸は「節約率」です。

ネット上に縦軸が「覚えている割合」とされている図がたくさんあるけど、

本当は記憶量の変化を表したグラフではないんだね!

「節約率」とは何か、具体的に見てみましょう。

「意味を持たない音節の羅列」を記憶します。

- 1回目に10分で覚えられました。

- 20分後に覚えなおすと、今度は4分で覚えることができました。

- 覚える時間が6分「節約」できました!

上の例をパーセンテージで表すと

6(節約できた時間)÷10(初めにかかった時間)=0.6 =60%の節約率

となります。

1回目に10分で覚えた「意味を持たない音節の羅列」を初めて復習したのはいつか?

- 初めての復習が20分後…58%(10×0.58=5.8分の節約 10-5.8=4.2分で覚えられた!)

- 初めての復習が1時間後…44%(10×0.44=4.4分の節約 10-4.4=5.6分で覚えられた!)

- 初めての復習が1日後……34%(10×0.34=3.4分の節約 10-3.4=6.6分で覚えられた!)

- 初めての復習が1か月後合……21%(10×0.21=2.1分の節約 10-2.1=7.9分で覚えられた!)

このグラフはどう活用されるのかな?

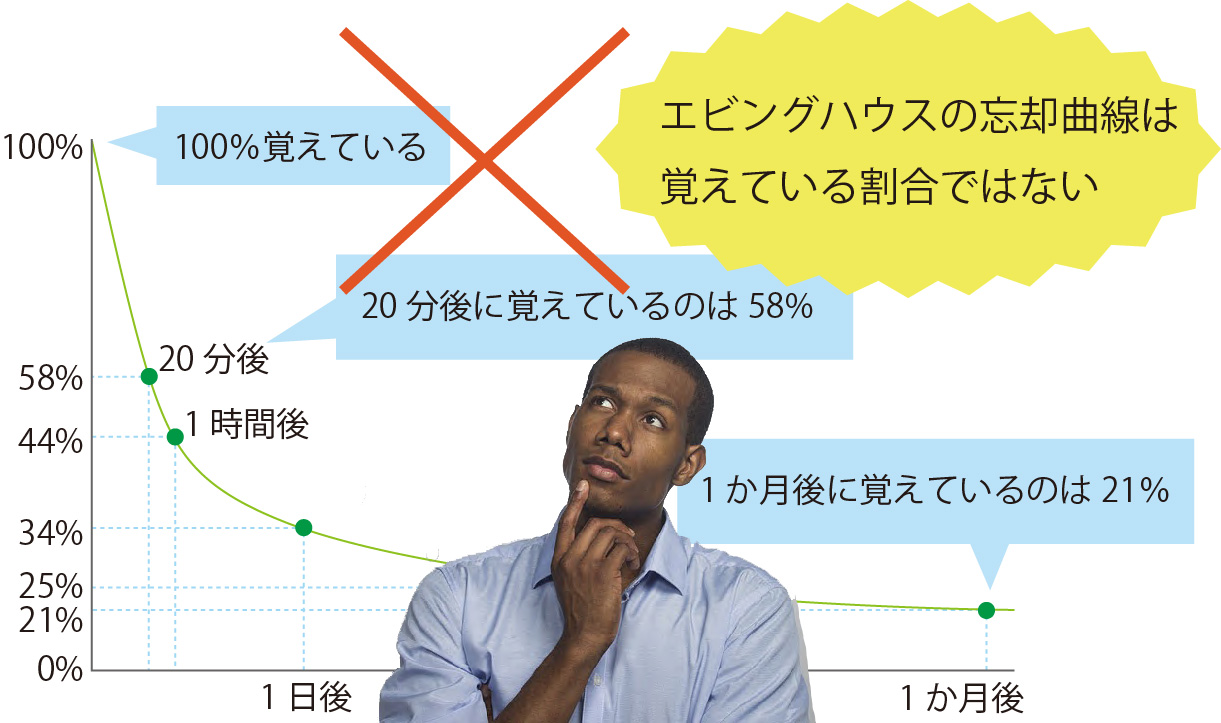

忘却曲線は「反復と記憶の定着」に関する研究に応用されている

エビングハウスの忘却曲線を応用した研究結果があります。

カナダのウォータールー大学がおこなった『curve-forgetting(忘却の曲線)』という研究で

「効率的な復習のタイミング」を導き出しています。

このグラフでウォータールー大学は、以下のことを説明しています。

最初の学習から

- 24時間以内に一度目の復習を10分間すると記憶がほぼ100%に戻る

- 1週間後に二度目の復習を5分間すると再び100%に戻る

- 1か月後に三度目の復習を2~4分間すると再び100%に戻る

同じ情報に繰り返しさらされると、長期記憶の情報を「活性化」するのにかかる時間がどんどん短くなり、必要なときに情報を簡単に検索できるようになります。

記憶を定着させるのに効率的なんだね!

ウォータールー大学の説明では、グラフの縦軸が「記憶量」になっているようです。

忘却曲線は、私たちが取り入れた情報をどのように保持または削除するかを表しています。(中略)

1 日目の講義の開始時には、何も知らない、つまり 0% になります (曲線はベースラインから始まります)。

講義の終わりには、あなたが知っていることの 100% を知っています。

(引用元:同上)

ネット上で縦軸が「覚えている割合」となっているグラフは、

「エビングハウスの忘却曲線」と「ウォータールー大学のcurve-forgetting(忘却の曲線)」が

混ざっているってことみたいだね

まとめ

エビングハウスの忘却曲線について、

「記憶量の変化」のグラフだと思っていた方も多いのではないでしょうか?

正しくは、「覚えなおす時の節約率」を表しているんですね!

エビングハウスの忘却曲線はウォータールー大学の研究で応用されて、

効率的な復習のタイミングが導き出されています。

ウォータールー大学のcurve-forgetting(忘却の曲線)では、

「記憶量の変化」が表されています。

二つがごっちゃになって勘違いすることが多いんですね。

正確には、

- エビングハウスの忘却曲線(節約率のグラフ)

- エビングハウスの忘却曲線を応用したウォータールー大学の忘却曲線(反復学習と記憶率のグラフ)

があるってことでした!

この記事があなたのお役に立てば幸いです♪